Emprendí el verano con el libro “Una chica en invierno” (de Philip Larkin) refrescando mis pensamientos. No obstante, las descripciones del frío y la nieve al calor del mes de julio en tierras cordobesas perdían cualquier atisbo de intensidad. Las reflexiones íntimas de la protagonista también mitigaban en cierto modo la crudeza del invierno, y en su vagar repleto de suposiciones, conjeturas, percepciones; el contraste con la realidad se volvía prácticamente imperceptible. El deambular por un imaginario propio quizá sea la forma más sencilla de viajar.

Ahora que el verano va llegando a su fin y se produce el siempre inesperado camino de retorno, los sedimentos de todo lo contemplado, recorrido, vivido y degustado… van depositándose sin prisa en un poso de escucha interna. Los verdaderos viajes se siguen saboreando durante mucho tiempo, todo un caudal de imágenes y sensaciones siguen nutriendo esa curiosidad imperiosa del ser humano por conocer nuevos lugares, culturas, ciudades, paisajes y gentes. La necesidad de indagar quizá sea lo que me asemeja con la protagonista de “Una chica en invierno”, el ímpetu por rastrear el por qué de las relaciones, el ritmo de lo sucedido, el desdoble de los caminos, la habilidad de la luz filtrándose entre la copa de los árboles.

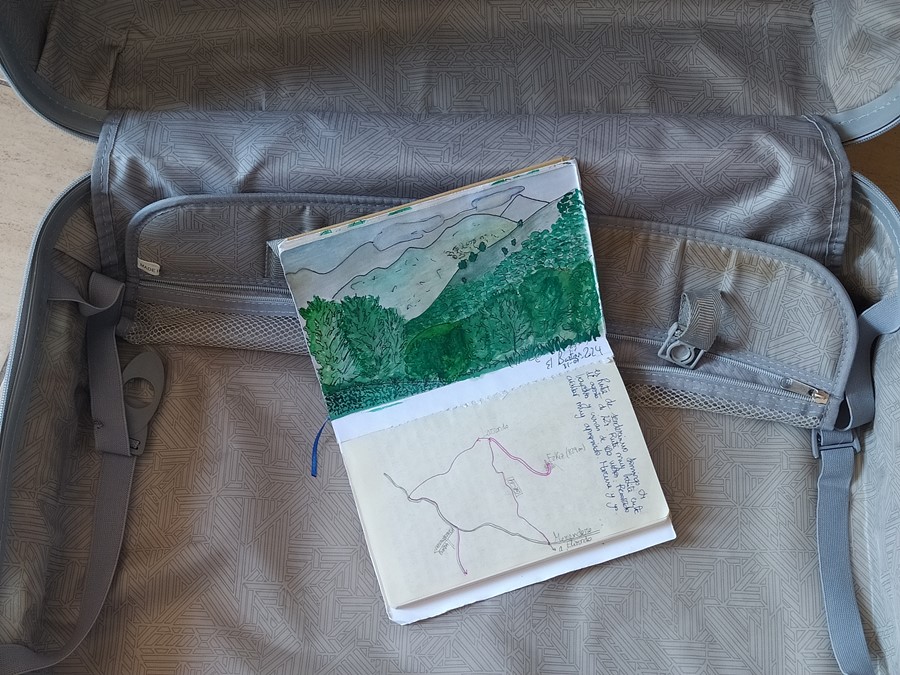

Mientras ella se disponía a emprender un viaje por vacaciones al extranjero, yo volvía de un recorrido idílico del que traía una maleta repleta de verdor. En una de nuestras paradas, al regreso, al abrir la maleta en plena meseta castellana, tuve que volver rápidamente a cerrarla para que el musgo bajo las hayas no se secara y la brisa fresca del cantábrico no se esfumara. En ese momento intuí que preservar dicho verdor sería el cometido más arriesgado a la vuelta.

Si nuestra capacidad mental es capaz de hacer perdurar lo perecedero, las emociones pueden servirnos también de vehículo temporal, proyectando sentimientos que nos llevan a embarcar y desembarcar en tantos y de tantos derroteros. Dejarse arrastrar de vez en cuando por todo esto al margen de la cotidianidad nos permitirá regresar a aquel verano, pasear de nuevo por aquel pueblo bajo la lluvia, zambullirnos en los ríos más frescos.

Como la protagonista del libro, que en pleno invierno, rememorando todo lo acontecido aquel verano en Inglaterra, llega a solapar dos estaciones, y entonces coinciden frente a frente ella y su amigo con el que compartiera aquellos días, y aún perdura en el ambiente esa falta de certeza de lo que realmente sucede cuando dos personas se relacionan y a la vez dos mundos colisionan.

En mi caso, el reencuentro fue con mi ciudad natal, con el sol campando a sus anchas sobre la campiña, con el incansable soniquete de las chicharras enturbiando el silencio de la ciudad desierta, con las palidez de las hojas de los árboles siempre luchando por sobrevivir a un nuevo verano sofocante. Entonces, coincidimos con nuestros padres, los nietos con sus abuelos, y aún perdura en el trato con el otro el haber podido compartir por unos días el verdor en las miradas.

Cuando llegue el otoño a La Palma, podré abrir la maleta sin miedo, pues ya habrá empezado a refrescar y la naturaleza volverá a respirar serena y mucho más limpia. No habrá riesgo de que se marchiten los valles más hermosos, los prados repletos de ganado pastando, las ermitas románicas emplazadas en los rincones más bellos, los ríos empezando a abrirse paso embarrando el lecho del hayal de Aloños. El verdor de la isla acogerá los tonos del norte de la península, y entre paisajes de ida y vuelta irá transcurriendo el año hasta el próximo verano.

Archivado en:

Más información

Últimas noticias

Para participar, identifícate.

Si todavía no tienes una cuenta con nosotros, date de alta.

Crear cuenta en elapuron.com